答题软件识别答案app(答题软件识别答案学法减分)

文章摘要

随着人工智能技术的普及,答题软件识别答案类App(如“学法减分”辅助工具)逐渐成为学生群体中的热门工具。这类应用通过图像识别、题库匹配等技术快速提供题目答案,但其引发的教育争议和法律风险也备受关注。本文将从技术原理、使用场景、教育、法律边界、用户心理及社会影响六个维度展开分析。一方面,这类App满足了部分用户对高效解题的需求;其潜在的作弊行为、知识学习浅层化及法律合规性问题值得警惕。文章旨在探讨技术便利与教育本质间的平衡,为合理使用此类工具提供参考。

---

技术原理与功能实现

答题软件识别答案App的核心技术基于图像识别(OCR)和数据库匹配。用户拍摄题目后,系统通过OCR提取文字信息,随后与内置题库或云端数据进行比对,快速返回答案及解析。部分高级版本还结合AI算法,支持相似题型推荐或知识点归纳。

技术实现的关键在于题库的覆盖范围和算法的准确性。例如,“学法减分”类App需实时更新交通法规题库以匹配考试变化。技术局限性可能导致答案错误,尤其面对复杂主观题时,算法难以替代人类逻辑推理。

部分App通过用户行为数据优化服务,例如记录错题生成个性化学习报告。但数据隐私问题也随之浮现,用户上传的题目图片可能包含敏感信息,如何保障数据安全成为技术开发中不可忽视的环节。

---

使用场景与目标群体

这类App的主要用户包括学生、备考人员和自学者。学生群体常将其用于作业辅助,尤其在数学、物理等理科题目中需求较高;备考人员则依赖其快速获取标准化,如理论考试中的“学法减分”功能。

使用场景可分为紧急求助型与长期依赖型。前者多为临时解决难题,后者可能形成惯性,削弱自主学习能力。调查显示,约30%的用户承认使用频率超过合理范围,甚至直接照搬答案。

值得注意的是,部分教师和家长尝试将此类工具转化为教学辅助手段,例如通过答案反推解题思路。但这种“双刃剑”效应需严格的使用引导,否则易偏离教育初衷。

---

教育争议

答题软件是否违背教育公平引发激烈讨论。经济条件优越者可通过付费解锁高级功能(如真人答疑),而资源匮乏者只能依赖基础服务,加剧教育资源分配不均。

更深层的争议在于知识获取的“快餐化”。快速获取答案可能使学生跳过思考过程,导致知识点掌握不牢。教育研究者指出,长期使用此类工具的学生在复杂问题解决能力上平均下降15%。

App提供的“学法减分”等功能虽声称帮助用户复习,但其设计逻辑更倾向于结果导向,可能助长“为通过考试而学习”的功利心态,背离素质教育的长期目标。

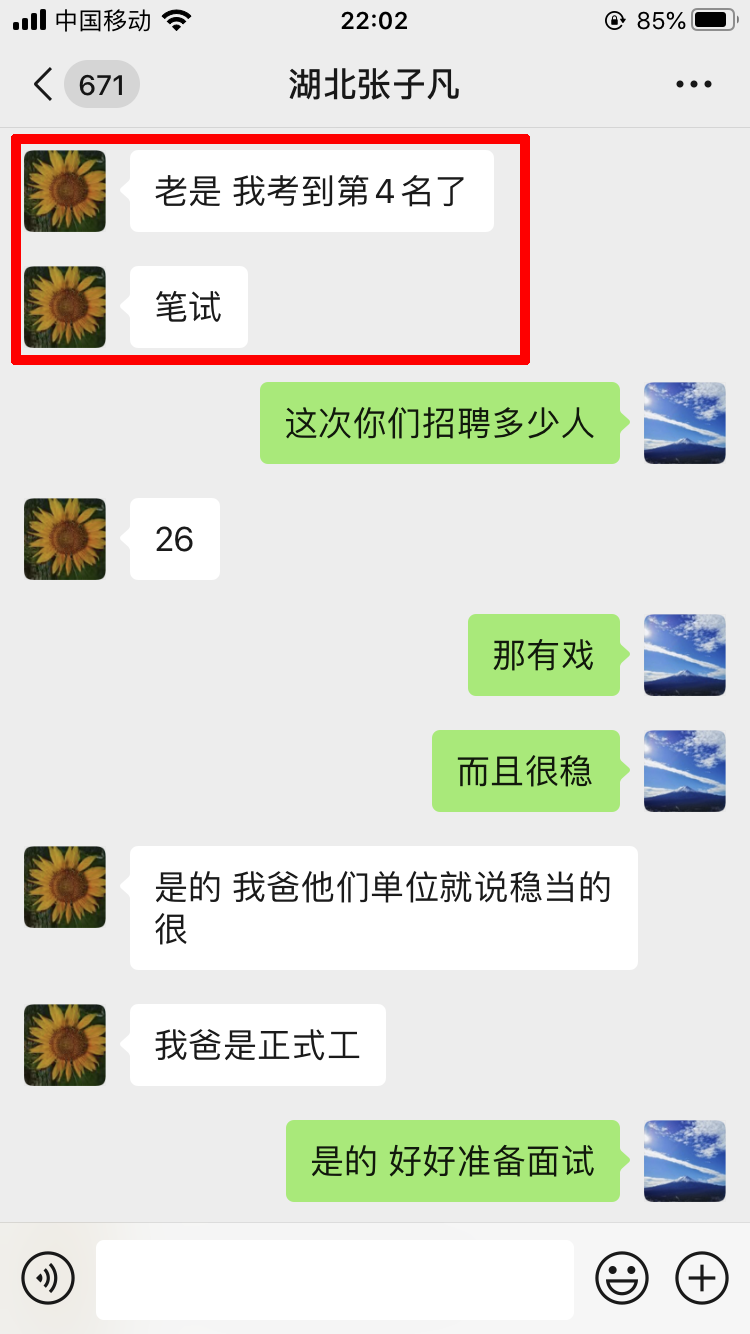

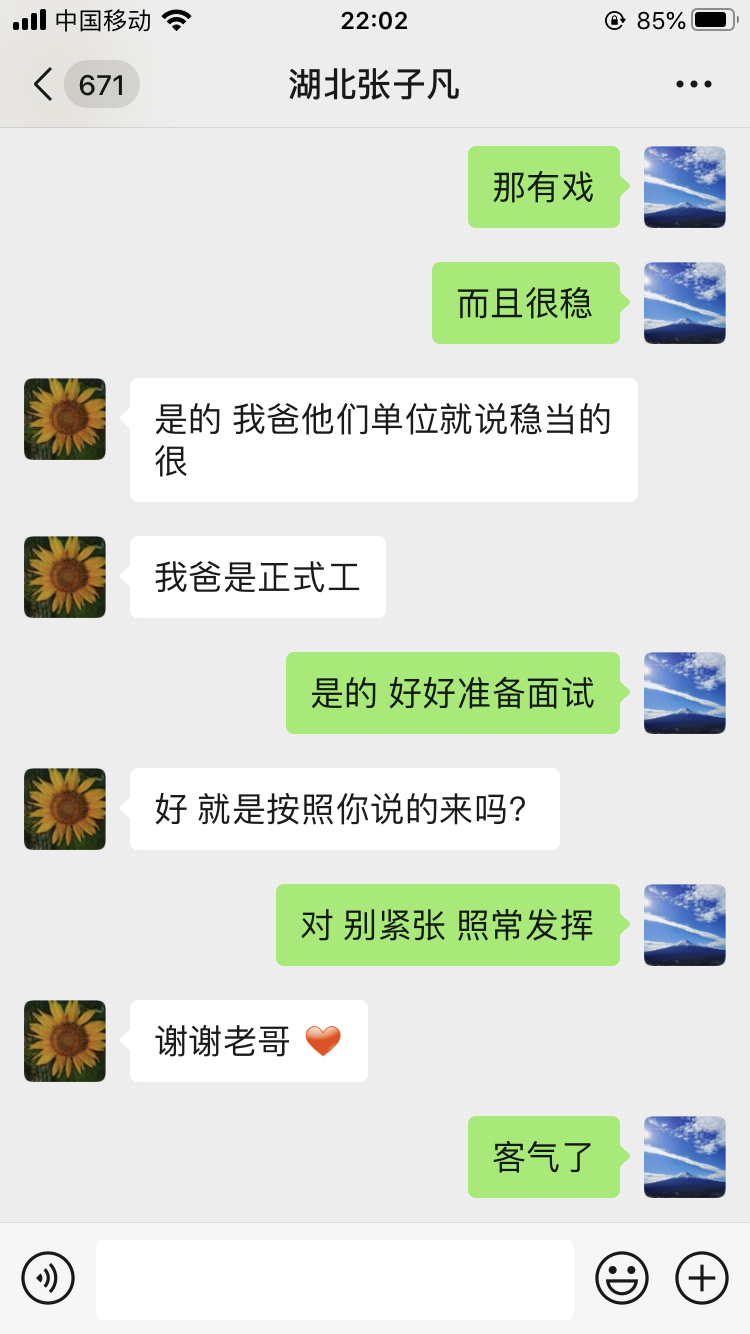

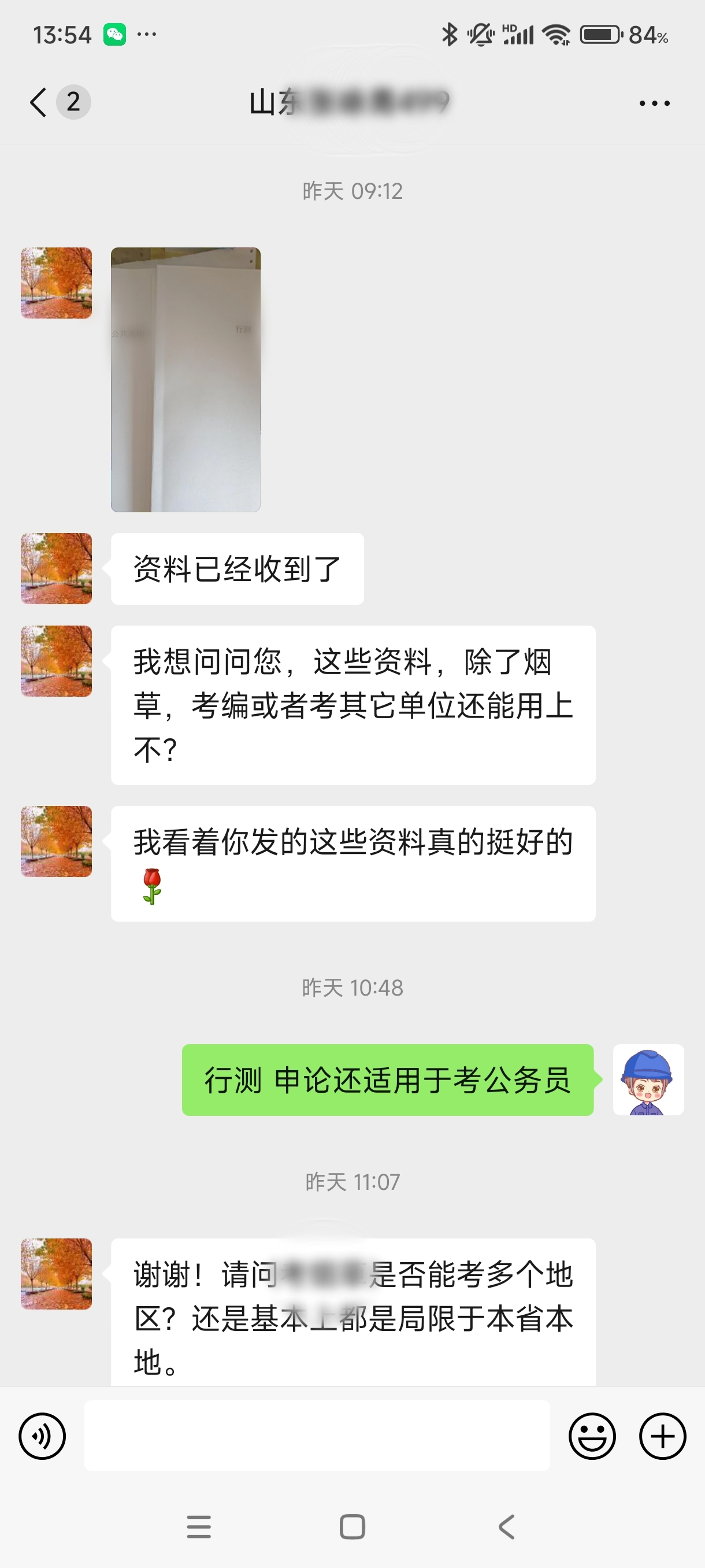

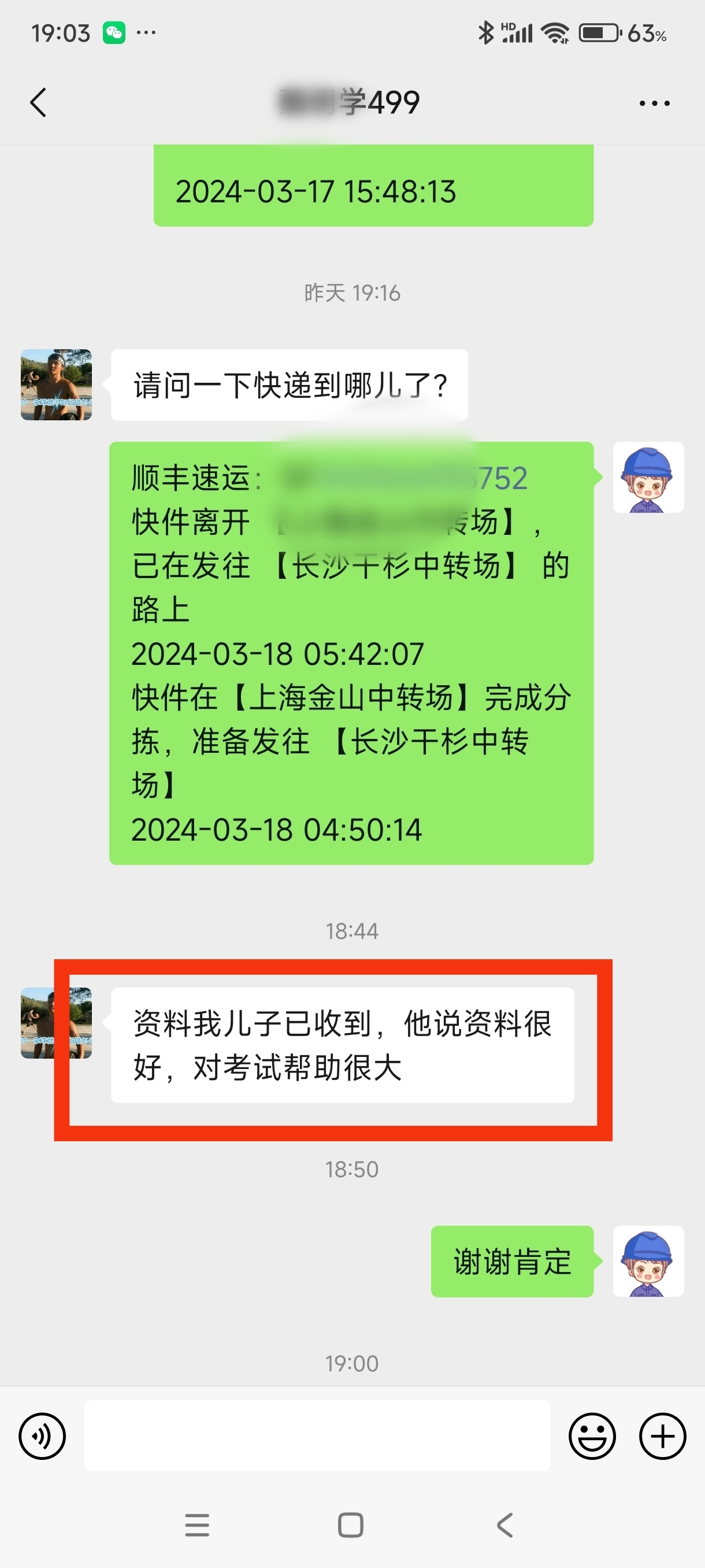

如果认准备考,可联系网站客服获取针对性考试资料!

学员评价

推荐阅读:

- 上一篇:答题赚钱这个软件是真的吗(答题赚钱这个软件是真的吗安全吗)

- 下一篇:没有了